據悉,近日,中科院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室狄增峰研究團隊基于鍺基石墨烯襯底開發出晶圓級金屬電極陣列轉印技術,在二維材料與金屬電極的大面積無損范德華集成研究方面取得進展。相關工作于2022年5月23日以“Graphene-assisted metal transfer printing for wafer-scale integration of metal electrodes and two-dimensional materials”為題發表于Nature Electronics。

基于新結構和新原理的二維半導體器件展現出廣泛的應用前景,有望解決硅基器件在極限尺寸下面臨的問題。然而,二維材料原子級厚度使其在半導體先進制程中顯得過分脆弱。特別在金屬電極生長工藝中,濺射離子轟擊、殘留化學污染、較高工藝溫度等因素都極易對二維材料造成損傷或者無意摻雜,形成非理想金屬/二維半導體界面,使得二維半導體器件實際性能與預期性能存在巨大差異。因此,針對高性能二維半導體器件研制,亟需發展一種具有普適性的電極制作工藝,能夠實現任意金屬與二維材料的高質量歐姆或者肖特基接觸。

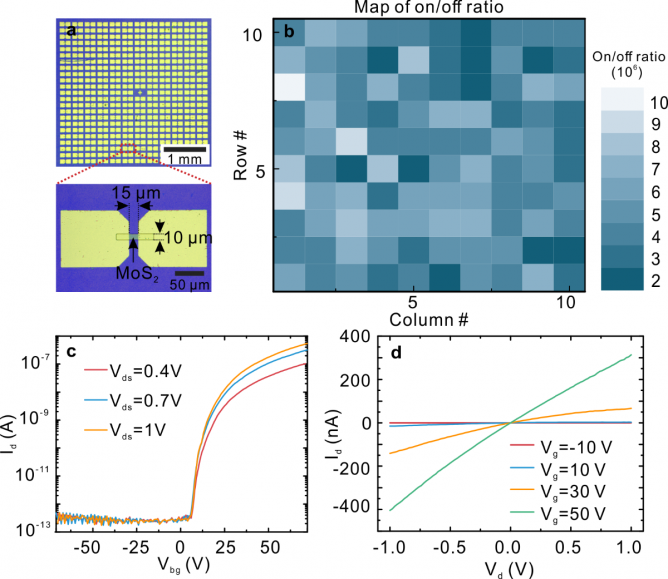

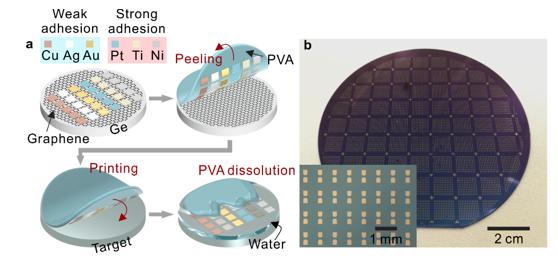

針對上述問題,上海微系統所狄增峰研究團隊通過合作研究,報道了一種石墨烯輔助金屬電極轉印技術。該技術以鍺基石墨烯晶圓作為預沉積襯底生長金屬電極陣列,并利用石墨烯與金屬之間較弱的范德華作用力,實現了任意金屬電極陣列(例如:銅、銀、金、鉑、鈦和鎳)無損轉移,轉移成功率達到100%,轉移面積達到4英寸。原子力顯微鏡、截面掃描透射電鏡證明了剝離后的金屬表面呈現無缺陷的原子級平整。銅、銀、金、鉑、鈦和鎳六種金屬電極陣列均可以成功轉印至二硫化鉬(MoS2)溝道材料上,形成理想的金屬/半導體界面,并觀測到理論預測下的肖特基勢壘高度調控行為。進一步,通過選擇功函數匹配的金屬電極,成功制備出低接觸電阻的MoS2晶體管器件陣列。MoS2晶體管器件陣列具有良好的性能一致性,開關比超過106。

隨著集成電路逐步進入非硅時代,開發適用于二維材料的半導體先進制程工藝需求非常迫切。研究報道的石墨烯輔助金屬電極陣列轉印技術和晶圓級范德華接觸陣列,有望廣泛應用于高性能二維材料器件和電路制造,為新一代范德華集電路的實現提供技術可行路徑。

韓國蔚山科學技術院Soon-Yong Kwon教授同期在Nature Electronics上發表題為“Integrating 2D materials and metal electrodes”的評論文章,高度評價道:“石墨烯輔助金屬轉移技術提供了一個可靠的制造晶圓級范德華金屬-半導體接觸的平臺,有望應用于高性能電子和光電子器件的開發”(This graphene-assisted metal transfer strategy provides a reliable platform for fabrication of wafer-scale van der Waals 3D–2D metal–semiconductor junctions, and should be of use in the development of high-performance electronic and optoelectronic devices)。

中科院上海微系統與信息技術研究所劉冠宇博士后和田子傲研究員為論文共同第一作者,中科院上海微系統與信息技術研究所狄增峰研究員和中科院上海技術物理所胡偉達研究員為共同通訊作者。中科院上海微系統與信息技術研究所是論文工作的第一完成單位。研究工作獲得科技部、國家自然科學基金委員會、中國科學院、上海市科委等項目的大力支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41928-022-00764-4

評論文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41928-022-00770-6

圖1. (a)石墨烯輔助金屬轉印技術流程;(b)4英寸金電極轉印陣列照片。